Magazine,Récits, chroniques et portraits

L’épisode des otages du Fort National, raconté par Louis Motrot

En août 1944, le haut commandement allemand en charge de la ville de Saint-Malo ordonne que tous les hommes valides soient regroupés et internés au Fort National. Louis Motrot fait partie des 380 civils qui ont vécu entassés pendant une semaine dans l’enceinte construite par Vauban. Il nous raconte le déroulement de cette semaine toute particulière.

Dimanche 6 août 1944

Tout commence le dimanche 6 août. Vers 8 h 20, mon frère Henri et moi entendons des détonations dans le port. Nous allons voir ce qui se passe. Dans les rues, un obus explose rue Sainte-Anne, une cheminée s’abat près de nous. Mon frère est touché par une pierre, mais rien de grave. Il n’y a personne dans les rues, nous sommes inconscients. Alors que nous passons devant la Société Générale, un obus touche et fait tomber un clocheton de la Cathédrale. L’explosion nous coupe le souffle quelques secondes et nous décidons de rentrer chez nous, rue de Toulouse. Nos parents nous attendaient avec impatience. Nous descendons dans notre cave, située deux étages sous terre où nous vivons depuis quelques jours et où nous avons placé des vivres et des couchages.

Vers 14 h 30, nous apprenons par des membres de la Défense passive que le clocher vient de tomber, abattu par un obus (nous apprendrons par la suite que c’est un bateau allemand qui a tiré sur l’édifice, pensant qu’il y avait des tireurs dans le clocher). Nous passons le reste de la journée dans notre cave, car des obus tombent un peu partout. Vers 18 h, retour des personnes de la Défense passive qui nous font savoir que, sur ordre de la Kommandantur, tous les hommes doivent se diriger vers le château, sous peine d’être fusillés. Il nous est demandé de nous munir chacun d’une couverture. Après avoir embrassé notre mère, nous quittons notre abri et nous dirigeons vers le château en longeant les murs des maisons, car des obus explosent sans cesse.

Arrivés devant le kiosque à musique, nous sommes fouillés par les soldats allemands qui me confisquent mes allumettes et un bout de bougie que j’avais dans mes poches pour m’éclairer dans notre cave. Nous sommes poussés dans le local situé sous la tour Quic en Groigne où il y a déjà beaucoup de monde entassé au fond. Nous avons la chance d’être très près de la porte, car la chaleur devient étouffante et nous avons du mal à respirer. Des hommes se battent pour essayer de sortir, mais un soldat posté à une fenêtre menace de nous lancer la grenade qu’il tient à la main si nous ne rentrons pas dans cette pièce.

Kiosque

Le kiosque à musique autour duquel tous les hommes valides de Saint-Malo ont été regroupés le 6 août 1944.

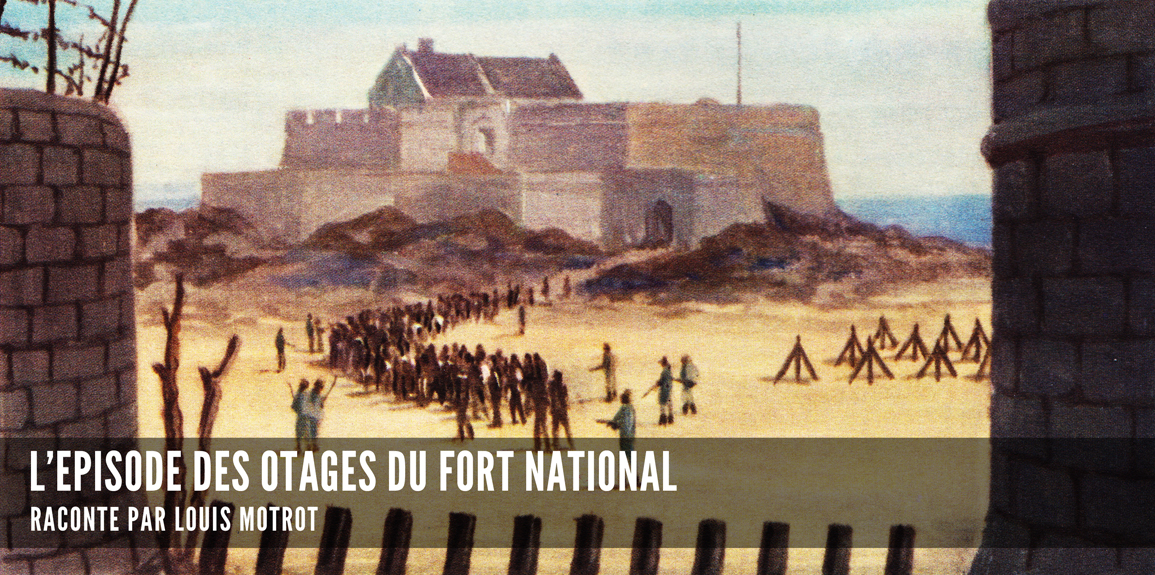

A ce moment précis, un avion lâche une bombe sur le Café de Paris (devenu depuis le « Café de Saint-Malo ») qui s’enflamme. La chaleur de l’incendie arrive jusqu’à nous. Les Allemands, apprenant que des hommes s’évanouissent, nous font sortir devant le kiosque et décident de nous transférer au Fort National. Mais la mer est haute et nous devons attendre 4 h du matin pour nous y rendre. Dans le Jardin des Douves, nous sommes de nouveau fouillés et c’est encadrés d’une haie de soldats que nous nous dirigeons vers le Fort par la Cale des Bains-chauds, sous une pluie d’éclats d’obus tirés par des canons américains que nous apercevons sur le Sillon.

« Notre lamentable colonne se met en marche, contourne le Château et descend sur la grève. Il fait une légère brume d’été et le fort se profile dans un décor de rêve aux premières lueurs de l’aurore qui pointe. » – Joseph Baladre, ancien otage du Fort National. Illustration de Gustave Alaux. (© Fonds privé Louis Motrot.)

Lundi 7 août 1944

Nous passons les grandes grilles d’entrée et nous pénétrons dans l’enceinte du Fort. Comme nous sommes partis les premiers, nous avons la chance de nous installer dans l’ancienne soute à munitions, l’un des seuls emplacements abrités du site. Les trois quarts des prisonniers doivent se contenter d’une place le long des murs de la cour ou sous le pont-levis. Certains ont de la chance d’entrer dans la maison des gardiens, M. et Mme Thomas. Dans l’après-midi, une personne de la Défense passive apporte des médicaments et repart avec des petits mots écrits sur des bouts de papier qu’elle doit essayer de transmettre à nos familles restées intra-muros.

Soute

Entrée de la soute à munitions dans laquelle certains des internés ont pu s’abriter. (© Fonds privé Louis Motrot.)

Il est décidé d’établir la liste des internés. C’est le Docteur Lemarchand et M. Leproux qui acceptent de s’en charger. Ils s’installent à la fenêtre de la maison du gardien et nous passons les uns après les autres pour recevoir un morceau de papier portant notre nom. Le recensement indique que nous sommes 380. Vers 14 h, la mer s’est retirée. Un cortège de la Croix-Rouge nous ravitaille avec des colis de nourriture préparés par nos familles restées en ville. Avec des draps donnés par les gardiens et des chiffons rouges, nous confectionnons un drapeau de la Croix-Rouge que nous étalons sur le Fort. Des tirs d’obus nous passent au-dessus de la tête. Ils proviennent de Cézembre et du Grand Bé.

Mardi 8 août 1944

Ce mardi matin, vers 8 h, des tirs d’obus venant de Cézembre sont dirigés vers le Sillon, car de temps en temps, des chars américains s’y promènent. De nombreux obus tombent autour du Fort. De la nourriture arrive, ainsi que du matériel de petite chirurgie pour le Docteur Lemarchand. De petits avions nous survolent sans cesse. Cézembre tire vers Paramé, les Américains tirent sur le Grand Bé. En fin de soirée, de nombreux avions bombardent le Fort d’Alet. Dans notre abri, nous sommes attaqués par des centaines de puces. Il fait une chaleur suffocante. Les Américains nous lancent dans la soirée des tracts nous demandant de nous rendre, car ils pensent que nous sommes des militaires allemands.

Tracts

Convaincus que les internés étaient des militaires allemands, les Américains ont inondé le Fort de tracts les encourageant à se rendre.

Mercredi 9 août 1944

Des obus tombent toujours autour du Fort. Nous recevons du ravitaillement en nourriture, mais l’eau de la citerne s’épuise. Un ancien docker est mis de garde pour limiter notre consommation. Dans notre abri, nous souffrons tous du dos, car nous couchons sur le sol, qui est jonché de cailloux. Vers 20 h, la ville est littéralement pilonnée. Des incendies éclatent partout. Nous ressentons la chaleur jusqu’au Fort. Vers 20 h 30, m’apprêtant à sortir de l’abri pour aller respirer l’air dans la cour extérieure, j’ai le souffle coupé par une explosion. Il est en de même pour mes camarades installés dans l’escalier. Une poussière nous aveugle. Nous entendons des cris et des hurlements dans la cour. Le parapet nord du Fort a été touché par un obus.

Le mercredi 9 août, à 20 h 30, un obus éclate sur le parapet nord de la plate-forme du Fort. (© Fonds privé Roland Mazurié des Garennes.)

Lorsque nous sortons, nous trouvons une vingtaine d’hommes couchés sur le sol. L’un d’entre eux est décapité. Nous voyons du sang partout. La panique nous gagne. Mon père, mutilé de la Guerre 14-18, croit revivre ce qu’il a subi dans les tranchées alors qu’il n’avait que 20 ans. Nous descendons les blessés dans la cave. Certains ont encore des éclats d’obus enfoncés dans le corps, c’est horrible. Les gardiens du Fort nous prêtent une lampe à pétrole que je dois tenir pendant que le Docteur Lemarchand tente de soigner les blessés. L’un d’entre eux à la cervelle à nu, un autre a un éclat enfoncé dans la tempe. D’autres râlent. Certains décèdent rapidement. Parmi les blessés, je reconnais notre voisin de palier du 21 rue de Toulouse, M. Viard. Il saigne de la tête. C’est l’affolement. Comment soigner tant de blessés ? Un ami, René Boulanger décide de sortir du Fort pour aller chercher du secours. L’Abbé Groussard, curé de Paramé, qui est interné avec nous, essaie d’apporter la bonne parole aux blessés.

Jeudi 10 août 1944

A marée basse, René Boulanger revient avec des membres de la Défense passive et des volontaires. Ceux-ci repartent en portant les blessés sur 12 brancards. En tête du convoi se trouve Jean Resch. Il a, enfoncé dans le crâne, un éclat d’obus qui ne le fait pas trop souffrir, mais que le Docteur Lemarchand a refusé de lui ôter par crainte d’une hémorragie. Ensuite, nous devons ensevelir les morts, car il fait très chaud. Il faut creuser des trous et cela n’est pas facile, car nous n’avons pas ou peu d’outils. Nous travaillons toute la nuit pour un résultat décevant, car il y a peu de terre et beaucoup de cailloux.

Evacuation

Le lendemain de l’explosion qui a touché le Fort, les blessés sont évacués sur des brancards. « Il ne peut être question de pénétrer en ville par la porte Saint-Vincent : on rejoindra donc l’Hôtel-Dieu par les rochers. Cette ascension vers l’Hôpital fut un véritable calvaire : les porteurs glissaient, tombaient ; les blessés gémissaient sur leur brancards. » Joseph Baladre, ancien otage du Fort National. Illustration de Gustave Alaux. (© Fonds privé Louis Motrot.)

Vendredi 11 août 1944

Au matin du 11 août, mon père, mon frère et moi-même donnons nos couvertures pour envelopper trois morts. Sous leur tête, nous mettons à chacun une bouteille contenant leur nom. Une simple croix de bois est façonnée et plantée près d’eux. L’Abbé Groussard célèbre une messe en hommage aux onze victimes.

Le vendredi 11 août, une messe est célébrée en hommage aux onze victimes de l’explosion. – Image du film « Le Septième jour de Saint-Malo » de Paul Mesnier (1959, Les Documents Cinématographiques)

Sur le Fort, c’est le silence, nous voyons qu’en ville se déclarent de nouveaux incendies. Il fait de plus en plus chaud et nous n’avons rien à manger, et peu d’eau. Dans la soirée, la Défense passive nous apporte un peu de nourriture. Cézembre et la Cité d’Alet reçoivent encore des bombes. Nous apprenons que ma mère s’est blessée au pied alors qu’elle essayait, avec d’autres personnes, d’éteindre un incendie rue des Hautes-Salles. On nous informe qu’elle est hospitalisée à l’Hôtel Dieu (l’hôpital qui se trouvait intra-muros). Nous sommes très inquiets pour elle, mais nous ne pouvons rien faire.

Samedi 12 août 1944

On nous sert dans des boîtes de conserve, qui font office de tasses, du café que des policiers nous ont apporté. Quelques internés ont fabriqué des jeux de cartes avec des bouts de carton, cela leur fait passer le temps et oublier leurs malheurs. Vers 11 h, des avions attaquent de nouveau Cézembre, mais peu de bombes tombent sur l’île. La plupart explosent dans la mer, faisant monter vers le ciel d’immenses colonnes d’eau. Sur une planche, un interné inscrit le nom des morts : Jean Auffret, Alphonse Burlot, Léon Derrien, Gérard Franco, Edmond Gestemberg, François et Bernard Le Jannou, Gerardus Marit, André Ollivier, Joseph Pellerin, François Rabet. Nous récupérons dans la cour les éclats d’obus que nous disposons autour des tombes de nos amis. Dans la soirée, un jeune décide de partir à la nage à marée haute pour essayer, s’il réussit à traverser, de prévenir les soldats qui circulent sur le Sillon et la digue que ce sont des civils et non des militaires allemands qui occupent le Fort National. Nous apprendrons plus tard qu’il a effectivement réussi à regagner la rive et à entrer en contact avec les Américains, mais que ceux-ci n’ont pas tenu compte de ses indications, car ils ont reçu l’ordre de tirer. L’exploit du jeune homme n’a servi à rien.

Brasier

« Saint-Malo est devenu un brasier ardent ; tard dans la nuit, nous restons à contempler l’incendie qui consomme la ruine d’une des Villes les plus pittoresques du Monde » Joseph Baladre, ancien otage du Fort National. Illustration de Gustave Alaux. (© Fonds privé Louis Motrot.)

Dimanche 13 août 1944

L’Abbé Groussard célèbre une courte messe. A 6 h 30, nous avons droit à une distribution de café chaud. Vers 10 h, des gendarmes apportent quelques vivres qui sont aussitôt distribués. Vers 10 h 30, une centaine de femmes nous rejoignent sur le Fort. Elles viennent du Château où les tirs des Américains s’intensifient. Elles estiment que le Fort est plus sûr. Vers 13 h 30, je me dirige avec mon ami François Jouanne vers les latrines que nous avons creusées près des créneaux. Un obus fusant explose au-dessus de nous et l’un des éclats se plante dans la hanche d’un homme situé près de nous. Il hurle de douleur. Avec François, nous décidons de l’allonger sur le banc de pierre qui se trouve près de l’entrée du Fort (ce banc de pierre existe toujours). Presque aussitôt, un flot de sang s’échappe de sa blessure et il meurt sous nos yeux. Il s’appelait Le Bris.

La dernière victime du Fort

Le banc sur lequel Louis Motrot et François Jouanne ont étendu la dernière victime du Fort National. (© Saint-Malo-Rama.)

Vers midi, nous avons notre premier repas chaud. Vers 13 h, tout le monde se cache comme il peut, car des éclats se dispersent sur le Fort. Vers 15 h, c’est l’enfer, les avions lancent des bombes un peu partout, les canons de Cézembre arrivent encore à tirer et des obus tombent près du Sillon. L’air semble en mouvement. Des chars américains pointent leurs canons sur le Donjon du Château qui part en morceaux. Vers 19 h, on nous distribue un peu de nourriture, du pain, deux biscuits caséinés et un verre d’eau. Vers 20 h, une colonne de civils précédés de drapeaux blancs venant de la ville se dirige vers le Casino (qui a été incendié vers le 10 août), puis vers Rocabey, par le quai Duguay-Trouin.

Depuis le Fort, les internés voient une colonne de civils s’avancer en direction de Rocabey et des troupes américaines. (Dans cette image du film de Paul Mesnier, les civils longent le Sillon, alors qu’en réalité, ils sont passés par le quai Duguay-Trouin.) Immédiatement, les internés décident de quitter leur « prison » et de rejoindre cette colonne. – Image du film « Le Septième jour de Saint-Malo » de Paul Mesnier (1959, Les Documents Cinématographiques)

Sur le quai Duguay-Trouin, nous rencontrons des soldats américains, et nous sommes surpris de voir les bassins entièrement vides et des bateaux couchés sur leur flanc. Des soldats distribuent des cigarettes à ceux qui en veulent. Un ami de mes parents nous fait savoir qu’en début de colonne se trouve ma mère qui, ne pouvant marcher, est transportée dans une remorque à vélo. Cette nouvelle nous remplit de joie, car nous espérons être enfin tous réunis. Mais nous devons nous réfugier en raison de tirs. Lorsque nous pouvons repartir, nous nous apercevons que la tête de colonne s’est éloignée et nous ne parvenons pas à retrouver ma mère.

A Rocabey, nous voyons le drapeau français flotter sur la caserne. Nous continuons notre chemin. A la tombée de la nuit, comme nous sommes bien chamboulés, et ne sachant pas où aller, nous demandons à une commerçante du boulevard Théodore Botrel de nous héberger pour la nuit, ce qu’elle accepte gentiment. Nous dormons sur des matelas dans son magasin. Au cours de la nuit, nous sommes réveillés par des tirs de canons, suivis d’explosions. Le matin, en nous levant, nous trouvons devant la porte un obus enfoncé dans le sol, mais qui n’a pas explosé. Nous avons de nouveau eu de la chance. Ce n’est que quinze jours après que nous retrouvons notre mère à la maison de retraite des Chênes, transformée en hôpital. Sa blessure au pied s’étant aggravée, elle avait été transportée dans un hôpital de campagne américain et grâce à la pénicilline, son pied a pu être conservé. Nous étions enfin tous les quatre réunis.

Plusieurs des anciens otages réunis à l’occasion d’une Commémoration sur le Fort dans les années 90. Louis Motrot est assis au centre. (© Fonds privé Louis Motrot.)

Paraméen à l’époque, ma famille s’était refusée à obtempérer à l’ordre d’évacuation de Von Auloch, réfugiés dans la tranchée de l’école qui nous protégé alternativement des obus américains puis de ceux des allemands. Très intéressé par tout ce qui s’est passé à l’extérieur, je félicite l’auteur de la qualité de son ouvrage historique.